主粮革命打造即时零售消费新格局

粮食流通体系是连接生产与消费的 "毛细血管",其效能直接决定着 14 亿人 "舌尖上的幸福感",也决定粮食从田间到餐桌的 "黄金品质期"。如何有效提升粮食流通的效率和服务模式,是重塑主粮消费格局,提升粮食消费体验,以及开辟健康消费新蓝海的关键一环。

传统“被动配送”的弊端

在以往的商业模式中,粮食流通体系长期处于 "被动配送" 的低效状态。传统四级链路中,经销商根据历史经验备货,终端商超、零售依赖人工补货,形成 "生产-库存-销售" 的线性链条。这种模式存在多种弊端:

一是需求响应滞后:终端的销售数据反馈至生产端存在较长时间差,无法及时反映市场的真实需求。如果遇到重大节日或者旺季误判,极易造成节后产品积压,导致利润受损。

二是资源配置低效:传统仓储网络按照行政区域布局,缺乏科学合理的规划,使得部分地区仓库利用率低,而部分产区又面临库容不足的问题,导致粮食因无法及时仓储而发生霉变等损失。

三是服务体验僵化:在被动配送模式下,消费者只能接受标准化产品,无法享受到如 “新鲜度等级”“产地溯源” 等增值服务,这使得消费者在购买产品时的选择受限,也降低了消费者的购买意愿。

四是库存风险较高:受到传统终端市场库存条件的制约,粮食在储存过程中存在较高的陈化风险,影响产品品质和销售。

五是缺乏实时数据支撑:被动配送模式下,没有实时数据作为支撑,一旦遇到特殊情况(如自然灾害导致物流中断等),难以对库存进行及时有效的周转,从而造成重大损失。

主粮革命打造即时零售新范式

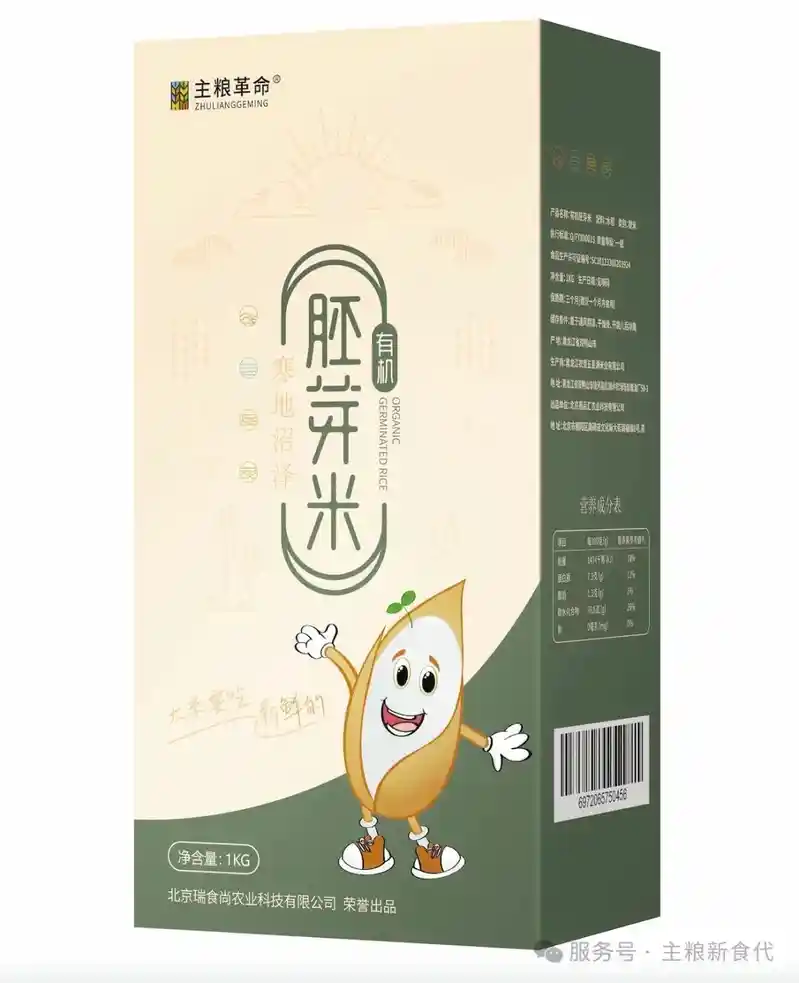

要改变这种市场格局,主粮革命提供了一个全新思路。在主粮革命所提倡的“四个现代化”中,产品订单化以满足消费者个性化的需求为核心出发点,以消费者的主粮健康为唯一标准通,通过“主动消费”改变“被动配送”模式,从消费侧向上创新,打通传统的农产品销售模式的痛点。

在以往的粮食消费模式中,消费者的需求往往难以被精准传达,从而导致生产与消费之间存在一定程度的脱节。而产品订单化模式,将消费者对主粮产品在品质、规格、数量、生产标准等方面的诉求,以生产订单的形式进行明确化,形成即时的消费需求。再通过对这些诉求进行细致梳理和规范,使其标准化,确保每一个环节都有明确的依据和规范可遵循。

在生产订单生成后,主粮革命充分发挥全产业链整合能力,将生产订单以清晰的需求清单直接下达到农民手中。这种直接对接的方式,摒弃了传统模式中层层中间商的环节,在消费侧提出需求的同时,也在供给侧精准匹配生产资源,实现了消费者与生产者的精准对接,极大地简化了流通链条。这使得以往流通环节产生的成本,如运输成本、仓储成本、多级经销商的利润等,不再层层叠加,而是作为品种溢价一并转移到农民手中。农民在种植主粮时,能够获得更高的收益回报。

高溢价、高收益对于农民来说,是强大的驱动力。在经济利益的激励下,农民有了更强的动力去选择优质的种子,采用先进的种植技术和管理方法,精心种好粮。同时,为了确保能够满足订单中所规定的高品质要求,农民会严格执行高标准的生产流程,从土壤改良、施肥灌溉,到病虫害防治、收获储存等各个环节,都力求做到尽善尽美。

在最后一公里的终端仓储和配送环节,主粮革命通过在城市周边设置低温存储和配送一体的仓储库,每月主动服务,获取消费者当月家庭主粮需用量,按时按需按量配送上门,不仅保证了产品的品质和新鲜度,还避免了传统被动配送模式的响应滞后、资源配置低效、服务体验僵化的缺点,是一种全新的粮食消费新模式。

当粮食流通系统从 "被动配送" 转向 "主动服务",当消费体验从 "基本满足" 升维至 "价值共创",我们见证的不仅是商业效率的提升,更是一个文明社会对 "民以食为天" 的时代诠释 ——每一粒米的流通轨迹,都在书写着现代消费文明的新篇章。

公众号二维码

公众号二维码

小程序二维码

小程序二维码